大学がコーディネートする地域活性の可能性

投稿日 2025.04.01

まちづくりコラム vol.67

このコーナーでは、「市民協働によるまちづくり」について、

STaDプロデューサー中村正明が事例を交えお伝えします!

今回は、地元の大学がコーディネート役を務める産学官民の連携による地域活性の可能性について、私が所属する群馬県太田市にある関東学園大学の事例をもとにお伝えします。

群馬県太田市は、群馬県内で3本の指に入るほどの一大産地であるとともに、スバルの国内の本拠地ということもあり、一大製造業のまちでもあります。また、観光スポットの名所・旧跡も数多くあり、かつては観光地としてもにぎわっていた町でもあります。

このような太田市を“食と農”で活性化させようと取り組んでいるのが、関東学園大学地方創生研究所が主宰し、私がコーディネーターを務める「太田6次産業化Lab」(おおた6ラボ)というプロジェクトです。このプロジェクトは、現在3年目を終えようとしているところですが、地元の生産者・企業・行政・商工会議所・JA・NPO等が連携し、地元の食と農をいかして、新たな商品やサービスを創造し、6次産業化による地域の活性化を目指しています。

ちなみに6次産業化とは、1次産業(生産)×2次産業(加工・製造)×3次産業の連携・協働により、地域資源を活用し新たな商品やサービスを創り出すことで、生産者の所得の向上や雇用創出、地域の活性化を目指すことをいいます。

おおた6ラボが特に大切にしていることは、地域独自の歴史や文化、自然等の地域資源を紐づけることで、地域独自のストーリー性のある地域ブランド商品を創り出すことです。大学が主宰しているということで、高大連携(高校と大学の連携)にも力を入れ、高校では体験できない経済学部ならではの理論と実践による人材育成に力を入れています。

また、各地で取り組まれている産官学民の連携によるこのようなプラットフォームはたくさんあるのですが、なかなか課題も多くプラットフォームが機能していないという話を良く伺います。例えば、補助金が切れたら持続できない・・、せっかく、いろいろな団体がプロジェクトに参加しているのに相乗効果が生み出せない、プロジェクトメンバーとの連携・協働が難しい・・など、共通する課題も見受けられます。

このような地域課題の解決策の一つとして、コーディネーター役を大学が担うという本事例は参考になるのではないかと私は感じています。その理由としては、地方創生2.0がはじまる今、どこの大学も地域連携・地域活性に力をいれています。また、地域のプラットフォームメンバーの中のどの団体とも利害関係がない点も、コーディネーター役として向いていると思います。さらに、大学は高大連携やリカレント教育など、幅広い人材育成にも取り組んでいるので、まちづくりのプロジェクトで大切な人材育成機能を持っています。まだまだ、大学との連携の魅力はあると思いますが、あらためて別な機会に詳しくお伝えしたいと思います。

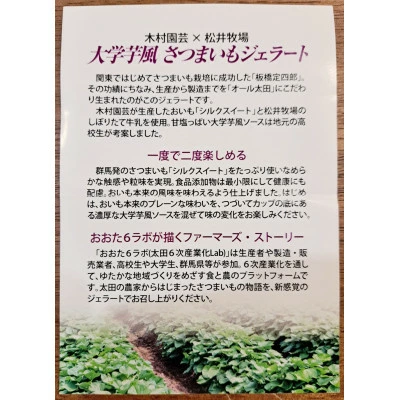

せっかくの機会ですので、最近の太田6次産業化Labの商品開発事例をご紹介しますと、地元の高校生や大学生が連携を図り、太田市が関東のさつまいもの発祥の地という歴史的なストーリーをいかし、「大学芋風さつまいもジェラート」というオリジナル商品を開発しました。現在、この商品は、地元の道の駅やコンビニ、スーパー等で徐々に販売がはじまり、いよいよ、太田市のふるさと納税の返礼品の仲間入りを果たしました。太田市にゆかりのある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ふるさと納税で“懐かしくも新しい味わい”の「大学芋風さつまいもジェラート」を召し上がっていただけましたら幸いです。

今回は、私がコーディネート役を務める産学官連携による6次産業化プラットフォームによる地域活性事例をもとにお伝えいたしました。

まちづくりに取り組まれる皆さんにとって、少しでも大学との連携の在り方について考える機会になれば幸いです。

桜咲くこの季節、まちづくりはお花見から!